Поэтому да, едем!

**

НиНо

В среду вечером в аэропорту народу немного, регистрация прошла быстро. Сухой Суперджет – замечательный самолёт, в нём есть двухкресельный ряд и вообще больше места, чем в боингах и аэрбасах. Большим людям удобно.

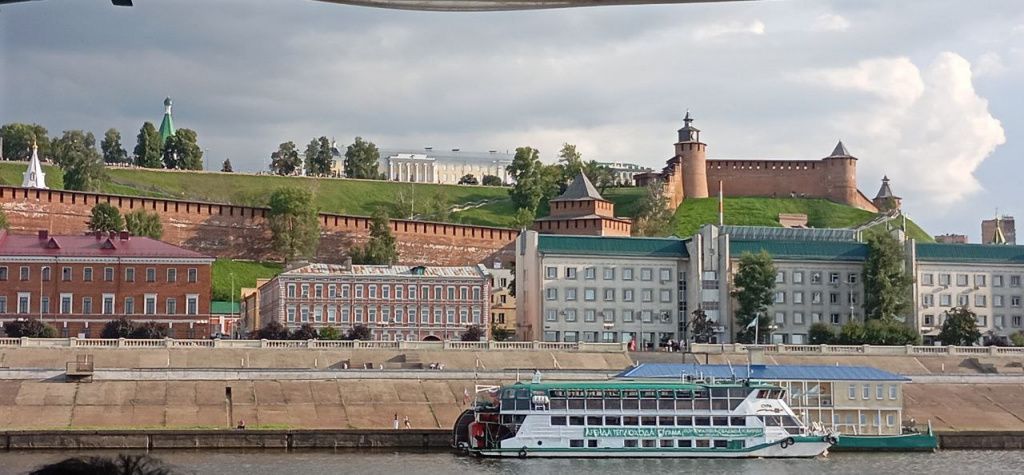

Мы начали путешествие с Нижнего Новгорода – отсюда стартует автобусный тур, да и в принципе это приятный город.

С восьмого этажа отеля открывается замечательный вид на слияние рек Оки и Волги и местный кремль. Нижний Новгород – как Полевской, умноженный на 20. И вширь, и ввысь. Местные никуда не торопятся. Даже таксисты гонят лениво и расслабленно. Пробки бывают, но обычно их нет. Поволжское оканье в прошлом–Нижний Новгород безоговорочно в зоне предударной «аааа», наш уральский «окцент» откровенно выделяется.

Погуляв день по НиНо, мы рано утром садимся в автобус возле памятника Ленину на одноимённой площади на набережной Оки. Дороги в России прекрасны, автобус едет быстро. Местами лес откровенно уральского вида. Но равнинная местность ощущается.

Обочины нижегородских автострад активно застраиваются всем подряд. Разрухи нет – максимум «честная бедность». Чуть дальше в сторону Владимира сосновый лес по сторонам дороги начинает уступать березняку. Это реально километры белоствольных! В сосняке попадаются раздвоенные-растроенные и кривые. За лесочками не горы и пригорки, а поля и луга. Вдоль трассы часты то ли деревни, то ли сады. В них есть и особнячки с мезонинами. Но есть и догнивающие резные избы.

Стела на границе областей с мозаичной иконой Владимирской Богоматери на разделительной полосе. «Собственно Россия» на самом деле небольшая – буквально пара часов, и уже Клязьма и Гороховец, где восстанавливают купеческие особнячки. С дороги он чем-то походит на Арти.

Дальше – Вязники. Это родина Алексея Фатьянова, автора слов песни «Когда весна придёт не знаю». Они тоже проносятся мимо. Дорога Нижний Новгород-Владимир кажется прямой много километров. Клязьма, периодически подныривающая под автостраду, чуть больше Чусовой. За 60 км до Владимира кончился ливень.

**

Владимир

И вот первая остановка – Владимир. Соборная площадь, в избытке – дореволюционный ампир, Успенский собор. В старую часть, к фрескам Рублёва, пускают за 350 рублей. Сам собор многократно перестроен, и в этом интересен, однако на нём сохранилась оригинальная владимирская резьба по белому камню. Она же и на всех старых соборах. Это самобытный и узнаваемый стиль, и вблизи эта резьба выглядит совершенно потрясающе. Церквей и соборов во Владимире очень много.

Соборная площадь уютная, но без единой лавочки. Экскурсовод Даша –истинная энтузиастка своего дела, за ней не угнаться. Она нас довела до Георгиевской улицы – это пешеходная зона, достаточно приятная и интересная. Здесь всё как в позапрошлом веке, но ещё продолжают быть прописаны полтора десятка человек. Начинается она исторической аптекой и бронзовым аптекарем, а заканчивается бронзовым пожарным.

На Пушкинском бульваре певец поёт «Владимирский централ», причем поёт плохо. Сам централ, кстати, видно с маршрута, но впечатления он не производит – так, два корпуса за забором.

**

Суздаль

Едем дальше. Суздаль напоминает нашу улицу Ильича, какой бы её хотелось видеть. Вокруг пряничного города картинки русской природы как из букваря. В Спасо-Евфимиеве монастыре – могила князя Пожарского (он, кстати, в этих местах конкурирует с Юрием Долгоруким по числу упоминаний). Монастырь пока по культурному ведомству, но в соборе ежеутренне служит приходящий священник из церкви неподалёку.

Как поясняют экскурсоводы, в Суздале на 10 тысяч населения около пяти десятков церквей и несколько монастырей, так что около половины из них либо не действует, либо пока ещё музеи.

В Суздальском Кремле гармонист играет наигрыши на "Славянку". По центральной улице фланируют томные, подчёркнуто со вкусом одетые барышни со взглядами пассажирок московского метро, по улицам не торопясь катятся дорогие машины, с ними конкурируют конные пролетки. Этакий северный Сочи.

**

Кострома

Въезд в город со стороны Иванова – по единственному мосту через Волгу прямо в центр, никаких окраинных сараев, в этом Кострома напоминает наш Северский. В центре торговые ряды – самые сохранившиеся ряды в стране, в них до сих пор идёт оживлённая торговля, и в субботу днём парковаться рядом затруднительно. В выходной движение в центре околонулевое, дороги свободные. Вообще, для солидного 250-тысячного города машин очень умеренно.

В Костроме поокивают, это уже север. Город старый, много старинной застройки. Есть и руины. Изб в центре нет – город был развит уже тогда. В центре общий вид николаевского губернского города сохраняется до сих пор. Вплоть до революции город застраивался по екатерининскому генплану, почти всё сохранилось. На Сусанинской площади в центре возле губернских присутственных мест (до сих пор функционирующих в таком качестве) не Сусанин, а бронзовый Юрий Долгорукий, простерший, как ему и подобает, длань. Видимо, чиновникам князь видится образцом «крепкого хозяйственника».

Сусанин тоже есть, но на другом конце площади за торговыми рядами ближе к Ленину (тот и вовсе на набережной на высоком постаменте).

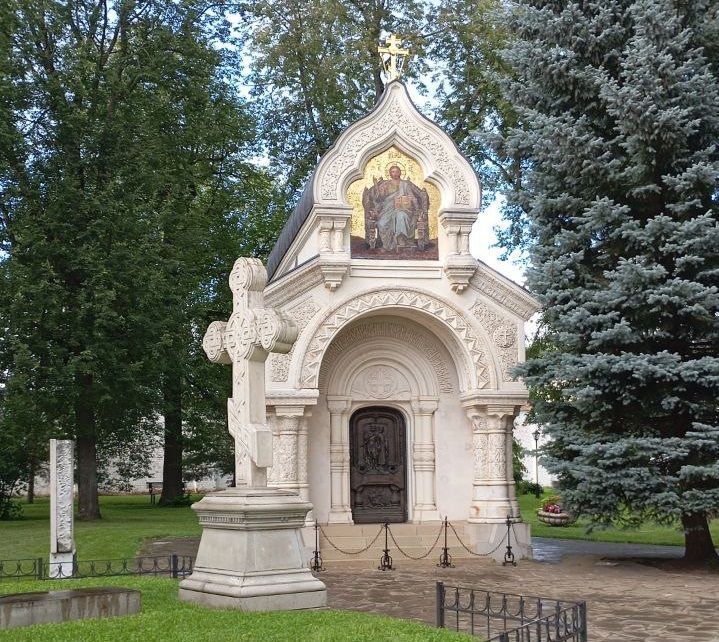

Мы едем за пределы исторического центра, за реку Костромку. За ней местная «далека» – Ипатьевская слобода, это жилые особнячки, где живут потомки их первых владельцев. В Ипатьевском монастыре, том самом, где скрывался будущий царь Михаил Романов – усыпальница Годуновых под Троицким собором. Пока мы ходили, приехали ещё три группы. Напротив монастыря – Музей колбасы (он был закрыт) и небольшой дощатый базарчик со льном и сыром. Терминал не работает ни у одной торговки, одна из них заявила, что самозанятым запрещено. Мы сделали вид, что поверили. Сам монастырь над рекой выглядит крайне внушительно, бандой из двадцати (да, видимо, и двухсот) поляков его было не взять.

Вид на Костромку и Волгу восхитил. Реки широкие, а по берегам раскинулись кварталы. В равнине есть своя прелесть, к которой на третий день начинаешь привыкать. В монастырь приехали группы из Липецка, Волгограда, Казани. На набережной звонарь на колокольне голубого собора заиграл «славься» на колоколах, а возле памятника Сусанину играет саксофонист.

Стоит автобус с белорусскими номерами, а под мостом туда-сюда шныряют яхты. Где-то здесь и беседка, где Никита Михалков играл сцену с Ларисой Гузеевой в фильме «Жестокий романс». И везде ларьки с костромским пломбиром.

**

Ярославль

Отправляемся в Ярославскую область. Поля, луга, клевер, борщевик. Зато – в Ярославле много строят. Ярославль – родина русского драмтеатра, и на месте, где работал первый театр Волкова, работает и современный. Старую застройку и сталианс реставрируют, выглядит очень органично.

На центральной Советской площади Ярославля напротив Ильинской церкви XVII века постройки– здание обкома партии, завершённое в 1983 году. В своё время площадь была не замкнута –по приказу Павла Первого не простоявший и двадцати лет дом наместника сломали, а место почти двести лет занимали то полицейская часть, то базар, то и вовсе пустырь, и ярославскому партийному руководству в начале 70-х хватило хорошего вкуса, чтобы не испортить историческую застройку «вставным зубом».

Здание, хоть и современное, не выбивается из общего ряда казенных строений XVIII–XIX веков, обрамляющих площадь с боков.

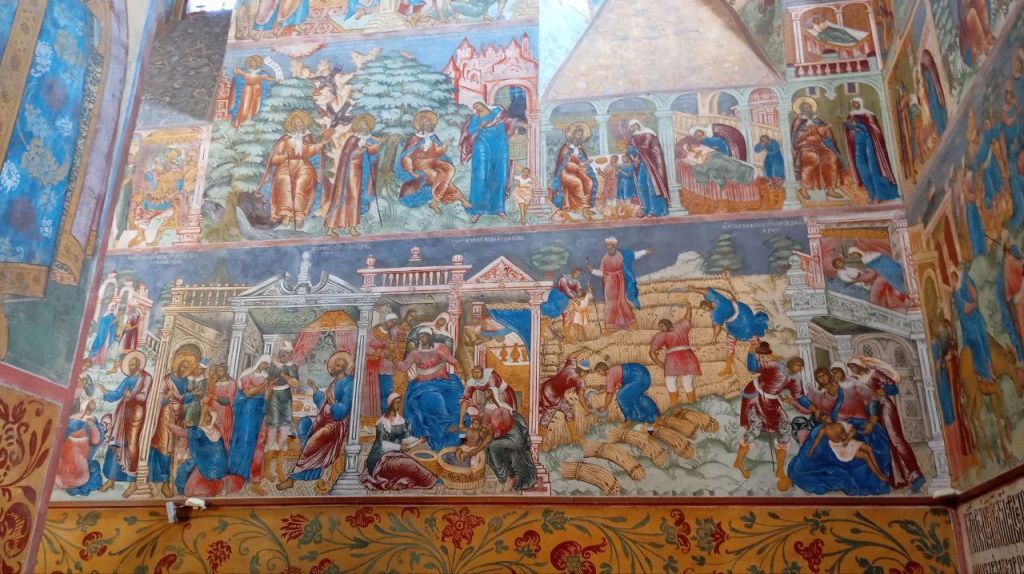

Церковь Ильи Пророка построена иждивением братьев-купцов Иоанникия и Вонифатия Скрипиных на пушниноталеры в 1650 году. Купцы входили в гостиную сотню, сословие богатейших торговцев (членов сотни было не более 350), давали взаймы первым Романовым. Особое внимание вызывает иконостас – везде написано, что он резной и золочёный, но выглядит как кованый и гнутый из меди. В любом случае, что то, что другое требует большого искусства и мастерства, а итог вызывает восхищение.

Чуть побольше иконостаса:

«Ярославский кремль» (на самом деле Спасо-Преображенский монастырь) – это несколько соборов и зданий монастырских служб, содержимых в образцовом состоянии. Здесь крайне интересны трёхмерные Вифлеемские звёзды на боковых главах звонницы – этакие золочёные шары с иглами, переливающиеся на солнышке.

В своё время Ярославль был разграблен польско-литовскими интервентами, но монастырю удалось сохраниться. А ещё здесь красивый мозаичный памятник князю Дмитрию Пожарскому (правда, он вскоре уйдёт на реставрацию).

Ещё в Ярославле очень красивая набережная с клумбами и ведущий к ней сквер с монументами. Как место для прогулок – идеально. И в сквере, и на набережной, и в городе – много медведей, бронзовых, мраморных, рельефных… Медведь на гербе города, и их там как у нас ящерок. Есть медведь с топором, медведь, расставивший верхние лапы (да, «превед!») и много других.

**

Ростов Великий

Третий день. Ростов Великий, Сергиев Посад, Переславль-Залесский. На дороге связи нет. Это, кстати, нередкое явление западнее Казани, и «вацапозависимым» сложно – никогда не угадаешь, когда отключат мобильный интернет. Ярославский НПЗ завешан противодроновыми тросами.

Сам Ростов–маленькое захолустье. Кто обзывает наш город деревней, просто никогда не был в таких местах. Остатки купеческого ампира и модерна в основном в «аутентичном» состоянии и ждут ремонта. Давно ждут. Дворы доходных домиков с мезонинами и совершенно не диссонирующих с ними сталинских двухэтажек заросли травой (не удивлюсь, если в сарайках во дворах ещё держат коров и коз). Видимо, клеветники судят о стране по таким местам. Хотя есть и микрорайончики из силикатного кирпича, вполне приличного вида. И кое-где они через дорогу от старой застройки.

Живьём брать демонов! Ростовский Кремль – роскошное место. Видно, что митрополит Иона тоже был крепким хозяйственником с амбициями. Тут и церкви, и палаты, и огромная звонница, и много чего ещё вплоть до небольшого пруда и яблоневого сада над берегом озера Неро. Впечатление производит не меньшее, чем московский, но сохранился в более первозданном виде.

Здесь ощущается именно некая исконность, деловитость и непарадность. Тут понимаешь, что вот по этому крылечку до нас проходили цари и митрополиты, патриархи и воеводы, и все в сугубо деловых целях – на богомолье, прятались при дворцовых переворотах, плели заговоры и договаривались о поставках ржи и трески. Не случайно это место аутентично изобразило резиденцию Ивана Грозного в известном фильме.

Митрополит Иона хотел создать подобие рая на земле, и здесь и впрямь умиротворяющая атмосфера, а для полного счастья в солнечный день не хватает только кружечки с квасом.

Ростовская финифть – достойная соперница продукции уральских камнерезов. Красота неописуемая. Здесь на сувенирном базарчике тоже на два десятка торговцев два работающих терминала, и именно они собрали выручку.

**

Троице-Сергиева лавра.

Красивейшие соборы, росписи, богатые иконостасы. Каждые 15 минут перезвон. Ходят деловитые колоритные монахи. Туристы и паломники – со всего света, слышен разноязыкий разговор, поморское и южнорусское рядом.

Стоят две очереди – одна за святой водой, вторая к Сергию Радонежскому.

Служба над ракой с мощами святого идёт круглосуточно, люди прикладываются к раке и подкладывают священнику записки с именами для поминовения. Порядок регулируют юноши в белых рубашках.

Заглянув в соборы, поставив свечки за здравие и за упокой, испив монастырского квасу (кстати, весьма приятного), мы вновь сели в автобус и через пять часов были снова в Нижнем Новгороде. Золотое кольцо замкнулось. Позади сотни километров, шесть городов, множество впечатлений и новое понимание себя как части большой страны. Страны, которую начали собирать Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский, которую защищали Иван Сусанин и Дмитрий Пожарский, в которой Сергий Радонежский напутствовал Дмитрия Донского, в которой расторговывались купцы Скрипины и Строгановы, и которая существовала уже сотни лет, когда приросла Уралом.

И страна эта, надо сказать, необыкновенно хороша.

Евгений Иванченко,Рабочая правда